细菌性痢疾是由志贺菌感染引起的肠道传染病,主要特点包括腹痛腹泻、里急后重、黏液脓血便和发热。细菌性痢疾通常由饮食不洁、接触传播等因素引起,可通过粪口途径传播,需及时就医治疗。

1、腹痛腹泻

细菌性痢疾患者常出现阵发性脐周或左下腹疼痛,伴随频繁腹泻,每日排便次数可达数十次。初期为稀水样便,逐渐发展为黏液便。腹痛可能与肠道黏膜炎症刺激和肠蠕动异常有关。治疗需遵医嘱使用诺氟沙星胶囊、盐酸小檗碱片等抗菌药物,同时注意补液防止脱水。

2、里急后重

里急后重表现为便意频繁但排便量少,排便后仍有未排尽感。这是直肠受炎症刺激导致的典型症状,患者常伴有肛门坠胀不适。症状严重时可影响日常生活,需卧床休息并配合蒙脱石散等肠道黏膜保护剂治疗。

3、黏液脓血便

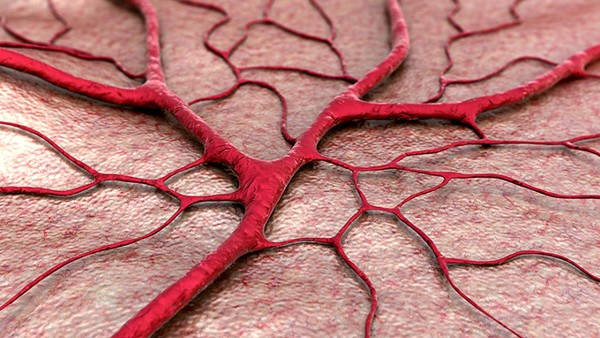

随着病情进展,粪便中可出现黏液和脓血,这是肠黏膜溃疡坏死、炎性渗出所致。便中可能混有鲜红色血液或暗红色血块。治疗需在医生指导下使用头孢克肟分散片等抗生素,必要时进行大便常规和培养检查。

4、发热

多数患者伴有38-39℃的中度发热,严重者可出现高热寒战。发热是机体对细菌感染的免疫反应,可能伴随头痛、乏力等全身症状。可遵医嘱使用对乙酰氨基酚片退热,同时进行血常规检查评估感染程度。

细菌性痢疾患者应注意隔离消毒,餐具煮沸处理,粪便用漂白粉消毒。恢复期选择低渣、易消化的流质或半流质饮食,如米汤、藕粉等,避免辛辣刺激食物。注意手卫生,饭前便后严格洗手。症状缓解后仍需完成全程抗菌治疗,防止转为慢性或带菌状态。出现持续高热、意识改变等严重症状需立即就医。