导致小儿脑瘫的原因主要有遗传因素、产前感染、早产与低出生体重、分娩期缺氧缺血性脑损伤、新生儿期严重黄疸或脑外伤等。小儿脑瘫是儿童期常见的运动障碍性疾病,需结合临床表现和医学检查综合诊断。

1、遗传因素

部分小儿脑瘫与基因突变或染色体异常有关,如遗传性痉挛性截瘫等单基因病。这类患儿可能伴随智力障碍或癫痫发作,需通过基因检测明确诊断。目前尚无特效治疗手段,以康复训练改善运动功能为主,可遵医嘱使用巴氯芬片缓解肌张力增高。

2、产前感染

妊娠期风疹病毒、巨细胞病毒等宫内感染可能导致胎儿脑发育异常。孕妇发热、皮疹等症状提示感染风险,胎儿超声可见脑室扩大等异常。出生后患儿可能出现肌张力异常和发育迟缓,需早期进行物理治疗,必要时使用苯巴比妥片控制惊厥。

3、早产与低体重

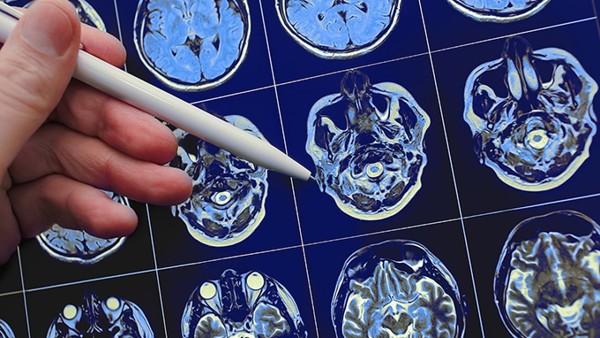

孕周不足37周或出生体重低于2500克的早产儿,脑室周围白质软化概率增高。这类患儿常见双下肢痉挛性瘫痪,头部MRI显示白质损伤。建议家长定期进行运动评估,配合神经节苷脂钠注射液营养神经治疗。

4、分娩期缺氧

产程延长、脐带绕颈等因素导致的新生儿窒息,可能引发缺氧缺血性脑病。患儿出生时Apgar评分低,可能出现角弓反张等肌张力障碍。需在新生儿期使用胞磷胆碱钠注射液促进脑修复,后期结合运动改善功能。

5、新生儿期损伤

核黄疸、颅内出血或脑膜炎等新生儿期疾病可损伤运动神经通路。胆红素脑病患儿多见手足徐动型脑瘫,需监测黄疸指数并及时光疗。家长需注意预防感染,严重病例可考虑注射用鼠神经生长因子辅助治疗。

建议家长定期监测儿童运动发育里程碑,发现异常及时就诊。孕期规范产检可降低风险,出生后注意预防感染和意外伤害。康复治疗需长期坚持,结合物理治疗、作业治疗等多学科干预。保证均衡营养摄入,适当补充维生素D和钙剂有助于骨骼健康。避免自行使用未经医生指导的药物治疗或民间偏方。