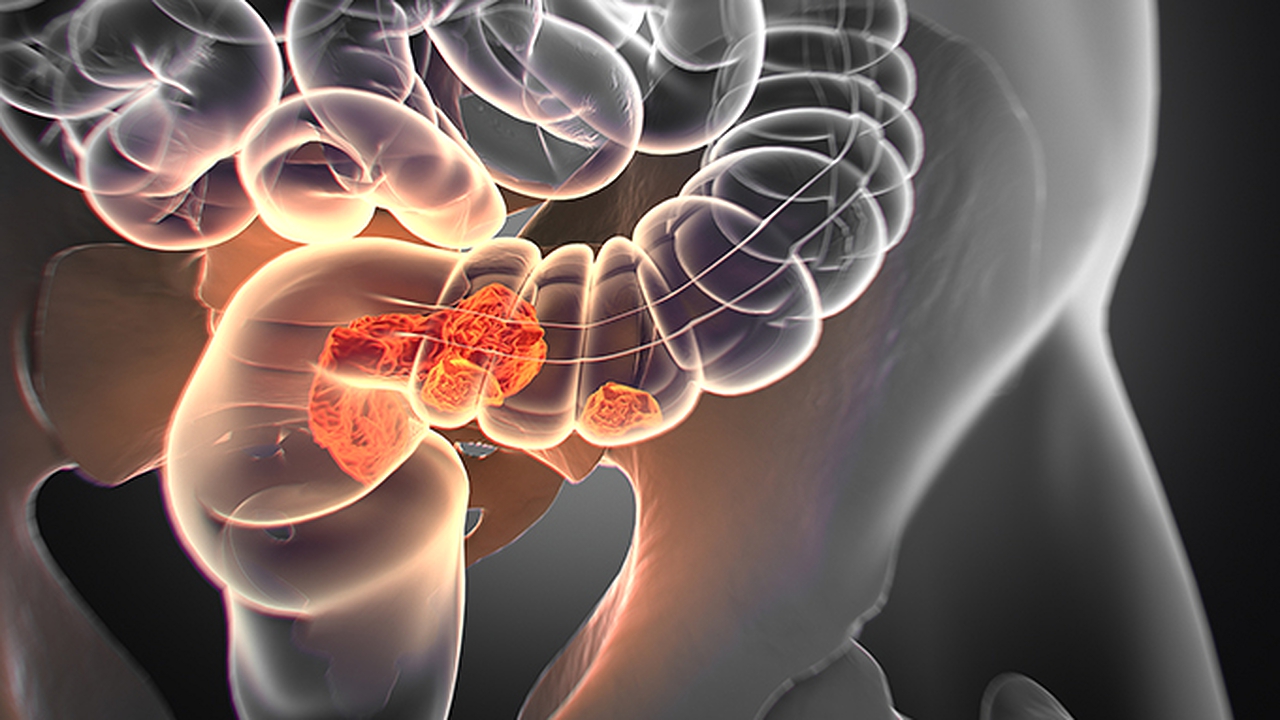

容易发生癌变的结肠息肉主要有管状腺瘤、绒毛状腺瘤、锯齿状腺瘤、家族性腺瘤性息肉病以及炎症性肠病相关息肉。这些息肉具有不同程度的癌变风险,需通过结肠镜检查确诊并定期随访。

1、管状腺瘤

管状腺瘤是常见的结肠息肉类型,癌变概率与息肉大小密切相关。直径超过10毫米的管状腺瘤癌变风险显著增加,可能伴随便血、排便习惯改变等症状。病理检查可见腺体结构异常增生,建议内镜下切除并每1-3年复查结肠镜。

2、绒毛状腺瘤

绒毛状腺瘤癌变概率可达30%,表面呈绒毛状突起,质地柔软易出血。多发生于直肠和乙状结肠,可能与长期慢性炎症刺激有关。内镜下表现为广基息肉,需完整切除并送病理检查,术后每6-12个月随访。

3、锯齿状腺瘤

锯齿状腺瘤具有特殊锯齿状腺体结构,可分为传统型和无蒂型。无蒂锯齿状腺瘤癌变风险较高,常位于近端结肠,可能与BRAF基因突变相关。内镜下易漏诊,需采用高清染色内镜提高检出率,发现后应切除。

4、家族性腺瘤性息肉病

家族性腺瘤性息肉病为常染色体显性遗传病,青少年期结肠内可出现数百枚腺瘤。40岁前癌变概率接近,可能伴随胃底腺息肉、硬纤维瘤等肠外表现。建议20岁起每年结肠镜检查,必要时行预防性全结肠切除术。

5、炎症性肠病相关息肉

溃疡性结肠炎或克罗恩病患者病程超过8-10年时,可能发生异型增生相关病变或肿块。这类息肉癌变风险与病变范围、病程呈正相关,需通过靶向活检和多点活检明确性质,重度异型增生需考虑手术治疗。

发现上述高危息肉后应严格遵医嘱随访,戒烟限酒并保持膳食纤维摄入。避免腌制、烧烤等可能产生致癌物的食物,控制体重在正常范围。50岁以上人群即使无症状也建议定期筛查,有家族史者需提前至40岁开始检查。术后患者出现腹痛、便血等症状需及时复诊。