肠息肉癌变概率与病理类型密切相关,炎性息肉几乎不癌变,腺瘤性息肉癌变概率可达5%-40%。肠息肉是黏膜表面突出到肠腔的隆起性病变,其癌变风险主要取决于组织学分类、大小、数量及生长速度。

炎性息肉和增生性息肉属于非肿瘤性息肉,通常体积较小且生长缓慢。这类息肉多由肠道慢性炎症刺激或黏膜修复异常导致,细胞形态接近正常组织,极少出现异型增生。临床观察显示直径小于5毫米的炎性息肉基本无癌变可能,即使长期存在也以稳定性生长为主。对于这类息肉,定期肠镜监测配合抗炎治疗即可,无须过度干预。

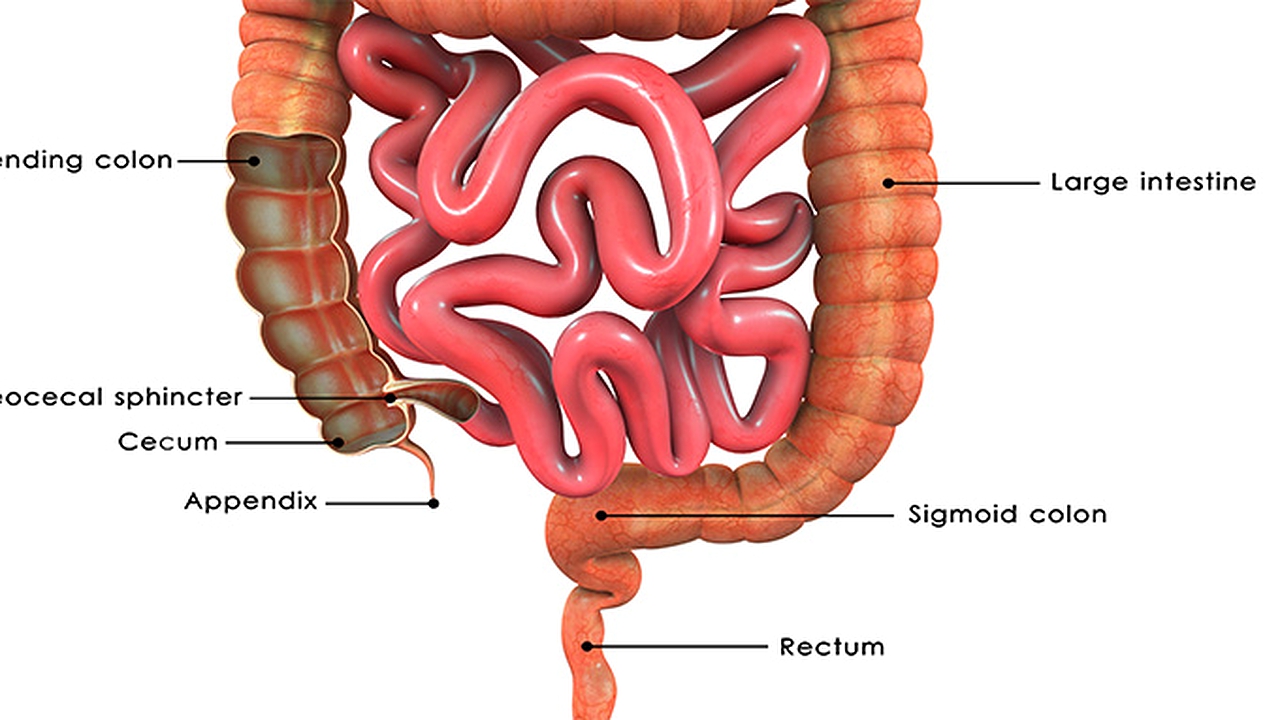

腺瘤性息肉具有明确的癌变潜能,根据绒毛结构占比可分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和混合型腺瘤。其中绒毛状腺瘤癌变率高,直径超过2厘米者癌变概率超过30%。这类息肉在生长过程中会逐步出现细胞异型性改变,从低级别上皮内瘤变发展为高级别瘤变,终突破基底膜形成浸润癌。临床建议对直径超过1厘米的腺瘤性息肉行内镜下切除,并每1-3年复查肠镜。

保持规律结肠镜检查是预防癌变的核心措施,尤其对于40岁以上、有家族史或长期高脂饮食人群。日常需增加膳食纤维摄入,控制红肉及加工肉制品食用量,避免吸烟和过量饮酒。确诊肠息肉后应根据病理类型制定个体化随访方案,既不可过度治疗小息肉,也不可忽视高危腺瘤的监测。