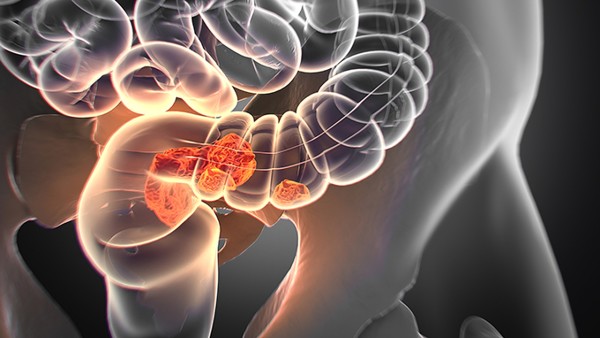

坏死性小肠结肠炎术后护理需重点关注伤口管理、营养支持和并发症监测,主要通过保持清洁、渐进式喂养和定期复查实现。

1、伤口护理

术后需每日检查腹壁切口有无红肿渗液,使用无菌敷料覆盖。造瘘口周围皮肤涂抹氧化锌软膏预防皮炎,排便后及时用温水清洗并擦干。避免剧烈活动或挤压腹部,防止伤口裂开。若出现发热或脓性分泌物,应立即就医。

2、喂养管理

初期采用肠外营养支持,逐步过渡到稀释配方奶。喂养量从每2小时5毫升开始,根据耐受性每天增加5-10毫升。喂养时保持半卧位,结束后竖抱拍嗝20分钟。记录呕吐、腹胀等不良反应,必要时暂停喂养并联系医生。

3、并发症观察

监测体温每4小时一次,持续超过38℃需警惕感染。观察大便性状,血便或陶土样便提示吻合口出血或胆道梗阻。定期检测血常规和电解质,防止出现贫血或低钠血症。突发腹肌紧张伴哭闹可能为肠穿孔征兆。

4、药物管理

遵医嘱使用注射用头孢曲松钠预防感染,口服双歧杆菌三联活菌散调节菌群。疼痛明显时可短期使用对乙酰氨基酚栓剂,禁止自行调整剂量。造瘘患者需长期补充维生素AD滴剂,防止脂溶性维生素缺乏。

5、康复监测

术后1周复查腹部超声评估肠管恢复,每月测量体重和头围。3个月后行消化道造影检查吻合口通畅度。避免接种活疫苗直至免疫功能恢复。建立喂养和生长曲线图表,持续追踪至学龄期。

术后6个月内建议维持低渣饮食,避免粗纤维和刺激性食物。每2小时喂养一次可减少肠负担,喂养后顺时针按摩腹部促进蠕动。保持室内空气流通,接触患儿前严格洗手。定期进行发育评估,发现运动或认知落后需及时干预。建立详细的症状日记,记录喂养量、大便次数和异常表现,复诊时提供给医生参考。