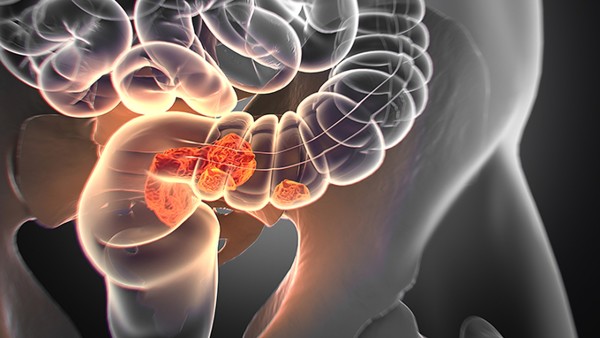

脊髓损伤后可通过肛门括约肌训练、腹肌训练、排便反射训练、饮食调整、定时排便等方式进行直肠功能训练。脊髓损伤通常由外伤、血管病变、感染、肿瘤、先天畸形等原因引起。

1、肛门括约肌训练

通过主动收缩和放松肛门括约肌增强其控制力,可采用凯格尔运动,每日重复进行。脊髓损伤后可能因骶髓神经受损导致肛门括约肌松弛,表现为排便失禁或排便困难。建议在康复师指导下使用肛门压力生物反馈仪辅助训练。

2、腹肌训练

通过仰卧抬腿、腹式呼吸等锻炼增强腹内压,帮助推动肠道蠕动。脊髓损伤后腹肌肌力减退可能影响排便效率。训练时需避免屏气动作,防止血压波动。可配合使用腹带提供外部支撑。

3、排便反射训练

利用直肠-肛门反射机制,通过手指刺激肛周皮肤诱发排便反射。适用于脊髓圆锥以上损伤患者。操作前需清洁双手,使用润滑剂减少黏膜损伤。可能出现直肠黏膜出血等并发症需及时处理。

4、饮食调整

每日摄入25-30克膳食纤维,适量饮水保持粪便柔软。脊髓损伤后胃肠蠕动减慢易导致便秘,需避免食用辛辣刺激食物。可增加西蓝花、燕麦等富含膳食纤维的食物,必要时使用乳果糖口服溶液调节肠道功能。

5、定时排便

建立每日固定时间如早餐后排便的习惯,利用胃结肠反射促进肠蠕动。脊髓损伤后可能丧失便意感知,需通过时钟管理培养规律。排便时保持坐姿前倾体位,必要时使用开塞露辅助,但不宜长期依赖。

脊髓损伤患者需保持每日2000毫升饮水量,避免久坐超过2小时。家属应协助记录排便日记,观察粪便性状变化。康复期间出现持续便秘或失禁时,应及时复查肛门直肠测压评估功能恢复情况。长期管理需结合神经源性膀胱训练方案,预防泌尿系统并发症。