肝癌早期通常不会出现皮肤发黄,皮肤发黄多见于肝癌中晚期。肝癌早期可能无明显症状,或仅表现为食欲减退、乏力、上腹隐痛等非特异性表现。皮肤发黄可能与胆红素代谢异常有关,常见于肿瘤压迫胆管或肝细胞广泛受损时。

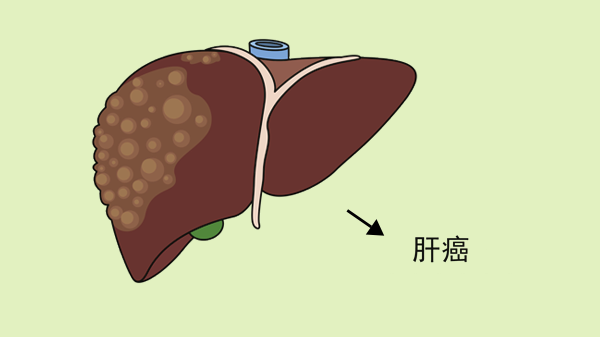

肝癌早期由于肿瘤体积较小,对肝脏功能影响有限,胆红素代谢通常未受明显干扰,因此较少出现皮肤或巩膜黄染。部分患者可能出现轻微消化系统症状,如饭后腹胀、恶心等,容易被误认为胃炎或消化不良。随着肿瘤进展,肝功能逐渐失代偿,胆红素排泄受阻,血液中胆红素水平升高,才会表现为皮肤黏膜黄染,同时可能伴随尿液颜色加深、陶土样大便等胆汁淤积体征。肝癌引起的黄疸属于肝细胞性黄疸,需与胆管结石、胰腺癌等导致的梗阻性黄疸鉴别。

若肝癌发生在肝门部或侵犯胆管系统,可能在相对早期阶段即出现黄疸,此类情况约占肝癌患者的少数。肿瘤直接阻塞胆管会导致胆汁无法正常排入肠道,胆红素逆流入血引起皮肤巩膜黄染,常伴有皮肤瘙痒、粪便颜色变浅等症状。此类患者黄疸进展较快,影像学检查可见肝内胆管扩张,需通过增强CT或MRCP明确梗阻部位。但多数肝癌患者出现黄疸时已属晚期,常合并腹水、凝血功能障碍等肝功能衰竭表现。

肝癌高危人群应定期进行甲胎蛋白检测和肝脏超声筛查,尤其是有慢性乙肝、肝硬化病史者。若发现皮肤发黄伴体重下降、肝区疼痛等症状,需及时就医完善肝功能、肿瘤标志物及影像学检查。日常生活中需严格戒酒,避免食用霉变食物,适量补充优质蛋白和维生素,肝硬化患者应每3-6个月随访一次。