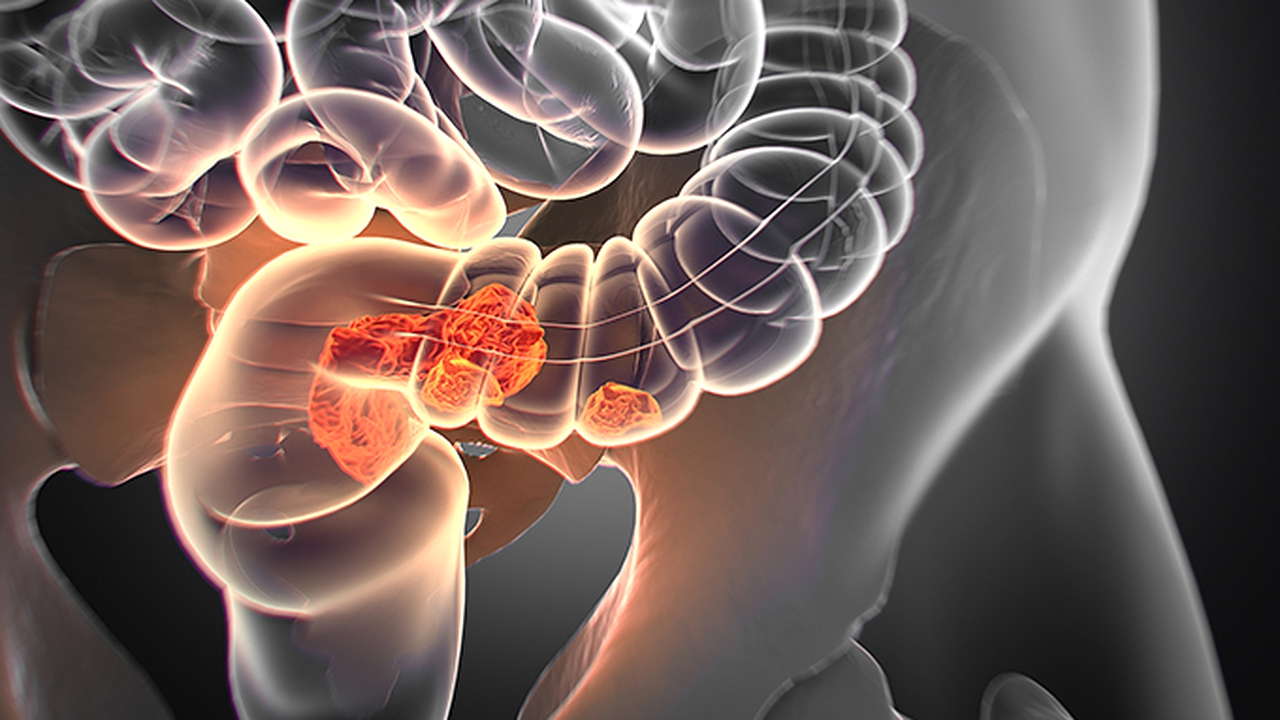

肠息肉可通过饮食调整、药物治疗、内镜下切除、手术切除、定期复查等方式消除。肠息肉可能与遗传因素、慢性炎症刺激、不良饮食习惯、胆汁代谢异常、年龄增长等因素有关,通常表现为便血、腹痛、排便习惯改变等症状。

1、饮食调整

减少红肉及加工肉制品摄入,增加膳食纤维丰富的蔬菜水果如西蓝花、燕麦等,有助于促进肠道蠕动。避免高脂高糖饮食,限制酒精摄入。每日饮水量保持在1500-2000毫升,可适量补充含益生菌的发酵乳制品。

2、药物治疗

对于炎性息肉可遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、柳氮磺吡啶肠溶片等抗炎药物。伴有感染时需用左氧氟沙星片、甲硝唑片等抗生素。部分增生性息肉可尝试使用胃蛋白酶颗粒调节消化功能,但需严格遵循医嘱。

3、内镜下切除

直径小于2厘米的息肉可通过结肠镜下行高频电凝切除术、黏膜切除术等微创处理。术前需完善凝血功能检查,术后需禁食6-8小时并观察有无出血。该方法适用于大多数非癌变息肉,具有创伤小、恢复快的特点。

4、手术切除

对于直径超过2厘米、基底宽大的息肉,或病理提示高级别上皮内瘤变者,需行腹腔镜下肠段切除术。复杂病例可能需开腹手术,术后需留置引流管并预防性使用抗生素。手术适应证需经消化科与外科医师共同评估。

5、定期复查

息肉切除后建议每1-2年复查肠镜,家族性腺瘤性息肉病患者需缩短至6-12个月。复查时需重点观察原发部位及邻近肠段,同时进行全结肠检查。发现新发息肉应及时处理,避免癌变风险。

肠息肉患者日常应建立规律排便习惯,避免久坐久站。可进行适度有氧运动如快走、游泳等,每周3-5次。注意观察大便性状变化,出现持续便血或腹痛加重需及时就诊。术后患者应循序渐进恢复饮食,从流质逐步过渡到普食,避免辛辣刺激食物。保持良好心态,戒烟限酒,控制体重在正常范围。