急性弥漫性增生性肾小球肾炎是一种以肾小球内皮细胞和系膜细胞弥漫性增生为主要病理特征的免疫介导性肾脏疾病,常见于链球菌感染后。典型表现包括血尿、蛋白尿、水肿、高血压,严重时可出现肾功能损害。发病机制主要与免疫复合物沉积、补体激活及炎症反应有关,多见于儿童及青少年。

1.病因机制

该病多由A组β溶血性链球菌感染诱发,细菌抗原与抗体形成循环免疫复合物沉积于肾小球基底膜。补体系统激活导致炎症细胞浸润,内皮细胞和系膜细胞增生肿胀,毛细血管腔狭窄。少数情况下可由其他病原体如病毒或自身免疫性疾病引发。

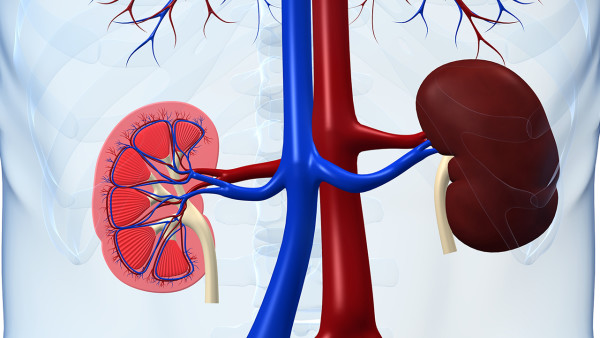

2.病理特征

光镜下可见肾小球体积增大,细胞数量显著增多,主要为内皮细胞和系膜细胞增生。电镜下观察可见上皮下驼峰状电子致密物沉积,免疫荧光显示IgG和补体C3颗粒状沉积。这些改变导致肾小球滤过屏障破坏,出现蛋白尿和血尿。

3.临床表现

患者常在感染后1-3周突发肉眼血尿或浓茶色尿,伴颜面部及下肢凹陷性水肿。约80%病例出现轻中度高血压,与钠水潴留相关。尿液检查可见变形红细胞、红细胞管型及中等量蛋白尿。部分患者可能出现少尿、氮质血症等急性肾损伤表现。

4.诊断方法

诊断需结合链球菌感染史、典型临床表现及实验室检查。血清抗链球菌溶血素O抗体滴度升高,补体C3水平降低具有提示意义。肾活检可明确病理类型,但多数儿童典型病例无须活检。需与IgA肾病、急进性肾炎等疾病鉴别。

5.治疗原则

以对症支持治疗为主,包括限制钠盐摄入、利尿剂控制水肿和高血压。青霉素类抗生素可清除潜伏感染灶。严重病例需短期使用糖皮质激素。多数儿童患者预后良好,2-4周内临床症状缓解,少数成人可能进展为慢性肾炎。

患者应卧床休息至水肿和血尿减轻,每日监测尿量和体重变化。饮食需控制蛋白质摄入量为0.8-1g/kg/d,以优质蛋白为主。限制食盐每日不超过3g,水肿明显时限制水分摄入。恢复期避免剧烈运动,定期复查尿常规和肾功能。预防上呼吸道感染,出现咽痛发热应及时就医。病程中若出现头痛、视物模糊等高血压危象表现需紧急处理。