肠息肉是否严重需根据病理类型判断,多数情况下属于良性病变,但部分可能发展为肠癌。肠息肉的主要危害有癌变风险、消化道出血、肠梗阻、继发感染、营养吸收障碍等。建议通过肠镜检查明确性质并定期随访。

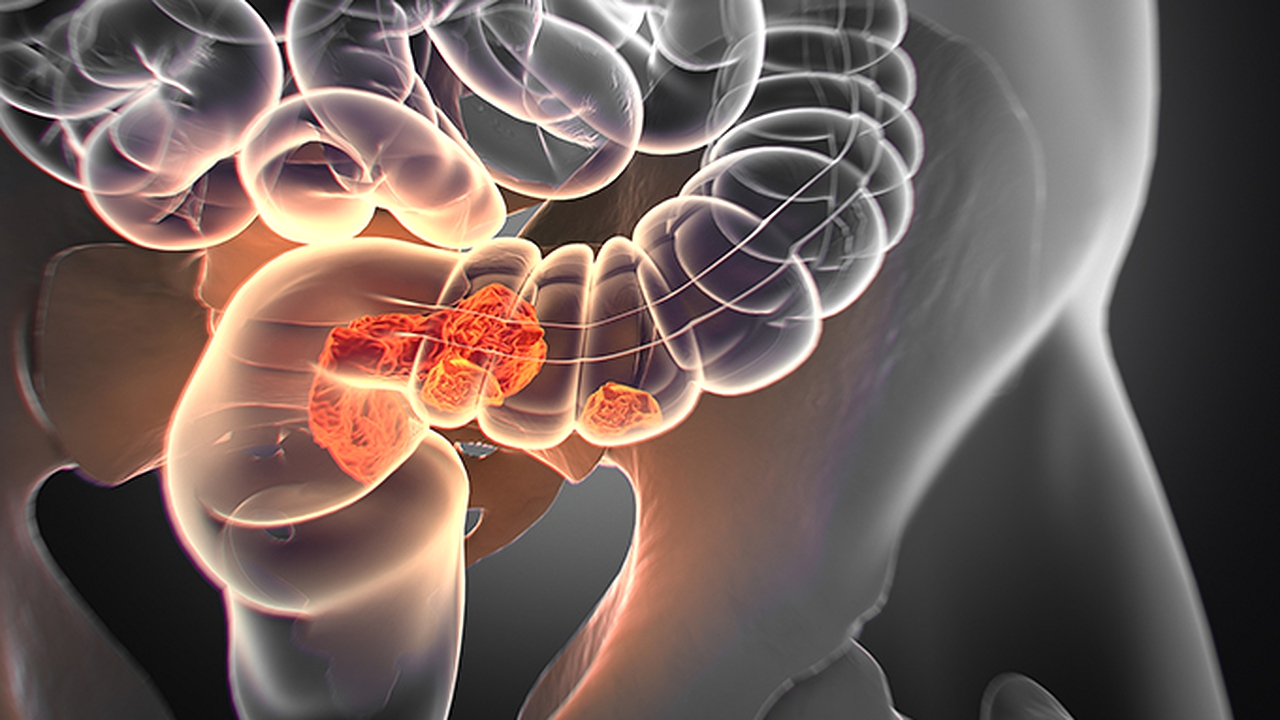

肠息肉是肠黏膜表面突起的赘生物,常见于结肠和直肠。体积较小的增生性息肉或炎性息肉通常癌变概率较低,但腺瘤性息肉尤其是绒毛状腺瘤存在较高恶变风险。息肉增大可能导致黏膜糜烂出血,表现为便血或粪便隐血试验阳性。直径超过2厘米的息肉可能堵塞肠腔引发不完全性肠梗阻,出现腹胀、排便困难等症状。部分带蒂息肉在肠蠕动时发生扭转可导致缺血坏死,继发腹腔感染。长期存在的息肉还可能干扰肠道对水分和电解质的吸收,诱发慢性腹泻或营养不良。

家族性腺瘤性息肉病等遗传性疾病患者会出现数百枚息肉,40岁前癌变概率超过90%。溃疡性结肠炎伴发的假性息肉可能掩盖癌变病灶。幼年性息肉虽然多为良性,但若反复出血会导致儿童贫血。少数情况下息肉脱落可能引发肠套叠,需急诊手术处理。内镜下可见的广基息肉、表面溃疡型息肉或质地坚硬的息肉更需警惕恶性可能。

发现肠息肉后应进行病理活检,腺瘤性息肉需在内镜下切除并每年复查。日常需保持高纤维饮食,限制红肉及加工肉制品摄入,戒烟限酒有助于降低复发风险。出现持续腹痛、排便习惯改变或血便等症状时须及时就诊。