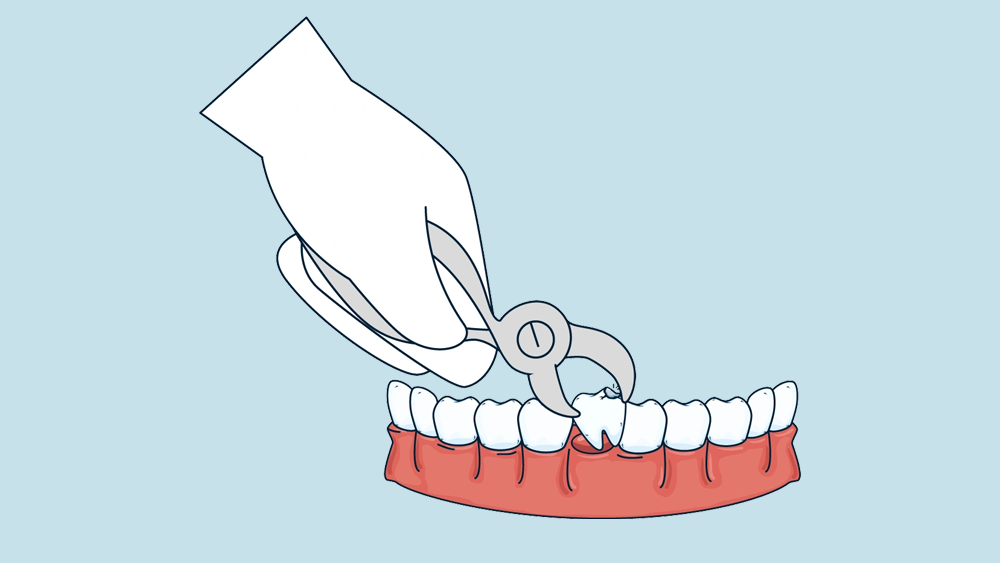

拔牙后的牙窟窿可通过种植牙、固定义齿、活动义齿、自体牙移植、间隙保持器等方式修复。具体选择需根据缺牙位置、牙槽骨条件及个人需求综合评估。

1、种植牙

种植牙是将钛合金种植体植入牙槽骨内替代牙根,待骨结合后安装牙冠的修复方式。适用于单颗或多颗牙缺失且牙槽骨条件良好的患者,具有不损伤邻牙、咀嚼功能接近天然牙的优势。需排除严重骨质疏松、未控制糖尿病等禁忌证,术后需定期复查维护。

2、固定义齿

固定义齿通过磨小相邻健康牙齿作为基牙,粘接固定桥体修复缺牙。适合缺失1-2颗牙且邻牙稳固的情况,具有舒适度高、无需摘戴的特点。但会磨损健康牙体组织,可能增加基牙负担,需严格评估邻牙牙周状况。

3、活动义齿

活动义齿由树脂基托和人工牙组成,依靠卡环固定在剩余天然牙上。适用于多颗牙缺失或经济条件有限者,优点是价格较低、便于清洁。但异物感明显,可能影响发音,长期使用可能导致牙槽骨吸收加速。

4、自体牙移植

将自身阻生智齿或正畸减数牙移植至缺牙区,适用于青少年及牙根未完全形成的牙齿。移植牙可保留牙周膜活性,但成功率受牙根形态、手术时机影响较大,需严格筛选适应证并配合正畸治疗。

5、间隙保持器

儿童乳牙早失后使用金属或树脂装置维持缺牙间隙,防止邻牙倾斜导致恒牙萌出障碍。分为固定式和活动式两类,需定期调整以适应颌骨发育,待恒牙萌出后即可拆除。

拔牙后3-6个月是牙槽骨改建稳定期,建议在此期间完成修复评估。修复前应控制口腔炎症,戒烟限酒。日常使用冲牙器清洁修复体周围,避免咀嚼过硬食物,每半年进行专业口腔检查与洁治。出现修复体松动、牙龈肿痛等情况需及时复诊。